Situation géopolitique

Les tensions du Grand Nord, signal faible d’enjeux vitaux de demain.

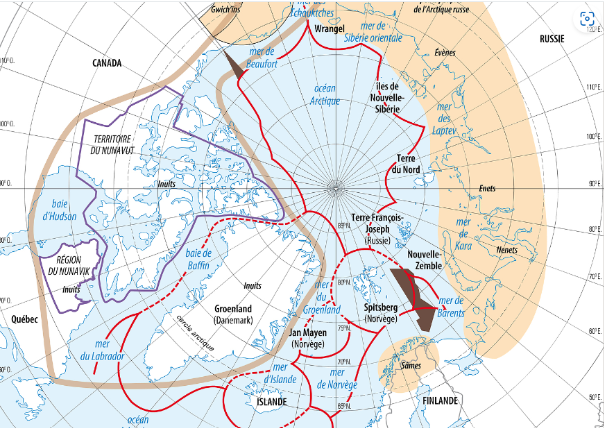

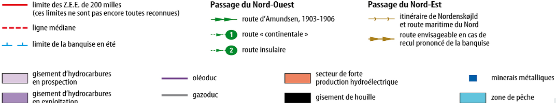

De longue date, la Russie (mais aussi les États-Unis, le Canada, le Danemark et la Norvège, pays limitrophes de la région) s’intéresse à l’océan Arctique pour le passage de ses pétroliers, méthaniers et autres bateaux de fret. Sans omettre les gisements potentiels d’hydrocarbures qui s’y trouvent potentiellement.

L’Arctique est une région d’autant plus vitale pour Moscou qu’elle lui donnerait une alternative aux sanctions qui touchent la circulation de ses navires et leurs marchandises après le déclenchements de l’offensive en Ukraine. C’est une route de contournement au Canal de Suez et à la mer Rouge, menacée par les rebelles houthis. Elle permettrait, surtout, un commerce du pétrole vers la Chine et l’Inde, au-delà des 60 dollars le baril de brut imposés par la variation de la demande des pays occidentaux.

Moscou ne peut se résoudre à laisser cette alternative aux seuls pays adversaires dans la compétition pour le contrôle des voies maritimes. En février, le pays de Vladimir Poutine a entériné sa volonté de faire cavalier seul sur la glace, en gelant les contributions financières russes au Conseil de l’Arctique.

Comment se fait-il que la région de l’Arctique puisse être convoitée par tous les riverains alors que les eaux australes, elles, sont régis par le Traité de l’Antarctique depuis 1959 ?

C’est François Carré, Professeur de géographique de la mer à l’Université Paris-Sorbonne qui nous l’explique, dans une entrée sur « le statut de l’océan arctique » dans l’Encyclopédie Universalis. Les eaux boréales sont régis par le droit de la mer conclu dans la convention de Montego Bay en 1982. Elle est entrée en vigueur en 1994 et s’applique à tous les pays. Seuls les Etats-Unis ne l’ont pas ratifié.

En Arctique, en raison de la banquise, cette accessibilité n’était que théorique et, pourtant, des riverains ont cherché à la remettre en cause dès le début du XXe siècle, alors même que l’exploration de ces régions n’était pas achevée. Pour cette raison précisément, le Canada avait pris les devants en élaborant la théorie des secteurs (1907), et fut bientôt rejoint par l’URSS. Il s’agissait d’accorder aux pays riverains la souveraineté automatique sur toute terre émergée, comprise dans un secteur en forme de triangle dont la base était la façade arctique du pays concerné, le sommet étant le pôle, les deux côtés les méridiens passant par les deux extrémités de la base. En raison de la longueur de leur façade, le Canada et la Russie se trouvaient très avantagés par un tel partage, bien qu’il ne portât pas sur les eaux, mais seulement sur les terres émergées, au détriment des États-Unis, du Danemark (Groenland) de la Norvège et de la Finlande, car cette dernière possédait à l’époque une fenêtre sur la mer de Barents que les Soviétiques lui fermèrent pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers pays refusaient le principe des secteurs. Pourtant, l’application tacite de ce principe conduisit le Canada à revendiquer la possession de l’ensemble de l’archipel et d’une partie de l’océan au début du XXe siècle, puis l’URSS à annexer la Terre François-Joseph en 1926, à l’occasion du démantèlement de l’Empire austro-hongrois.

La convention de 1982 sur le droit de la mer a rendu beaucoup plus compliqué l’établissement des frontières maritimes, parce qu’elle a accru le domaine de souveraineté des États vers le large, d’abord en permettant l’élargissement des eaux territoriales à 12 milles, puis en les autorisant à créer une zone économique exclusive (ZEE), large de 200 milles nautiques (370 km) à partir de leur ligne de base (limite interne des eaux territoriales qui sert à calculer la largeur des zones de souveraineté d’un État en mer), dans laquelle ils acquièrent l’exclusivité de l’exploitation des ressources. Lorsque deux pays sont face à face autour d’un espace maritime de moins de 400 milles de large, la limite de leurs ZEE est une ligne dite « médiane », c’est-à-dire équidistante de leurs lignes de base respectives. Loin de donner un cadre conventionnel stable à la compétition entre les pays riverains, le cadre légale de 1982 ouvre des voies de contestation des eaux et de souveraineté dans cet espace vital pour les grands équilibres géo climatiques de la planète. Les politiques de conquête des eaux et des fonds peuvent s’exprimer bien plus facilement que dans l’Antarctique.

Une politique d’investissements massifs

la Fédération russe, seul pays au monde à posséder une flotte de brise-glaces nucléaires, a inauguré ces dernières années trois nouveaux navires. En janvier, le patron de Rosatom, Alexeï Likhatchiov, a indiqué que 36 millions de tonnes de marchandises avaient transité par cette route maritime en 2023, “un record”, s’est-il réjouit selon Interfax.

La conquête arctique du pays pourrait toutefois connaître des ralentissements contraignant. Selon l’agence de presse publique russe RIA Novosti, reprise par Newsweek, son nouveau brise-glace Rossiya, véritable monstre de 180 mètres de long, ne verra pas le jour en 2027 comme prévu, mais en 2030. La préparation des panneaux en acier pour le navire a débuté près de Vladivostok, en juillet 2020, mais le journal économique russe Kommersant a rapporté qu’en mars 2023, la construction de sa coque n’avait progressé que de 5 %, soit un tiers de ce qui avait été prévu à l’époque.

Ces délais sont intrinsèquement liés aux ravages de la guerre en Ukraine : l’usine de production des grandes pièces d’acier moulées, commandées à l’origine à la société ukrainienne Energomashspetsstal, proviennent d’une usine dans la ville de Kramatorsk à Donetsk, sur la ligne de front de l’invasion russe. Le site a été endommagé en 2022 par des missiles tirés par les forces russes ciblant un dépôt de munitions. La Russie a dû se tourner vers un fournisseur national qui ne pourra livrer les composants avant août 2025. Le prix initial, de 1,4 milliards de dollars, augmentera lui de 40 à 60%, selon Kommersant.

Un contre-coup important pour la Russie qui comptait sur le navire pour étendre sa suprématie dans l’Arctique. Selon les informations de Newsweek, le brise-glace, équipé de deux réacteurs nucléaires de type RITM-400, forts d’une capacité totale de 120 MW (soit le double de la puissance des brise-glaces les plus puissants actuellement), sera capable de casser une banquise de près de 4 mètres d’épaisseur. Potentiellement ce type de bâtiment pourrait également avoir vocation à convoyer d’autres opérations que le seul transport de marchandises.

Trois autres [brise-glace, Ndlr] devraient venir renforcer la flotte nucléaire entre 2026 et 2030, selon le premier vice-premier ministre russe, Denis Manturov, interrogé par RIA Novosti.

Si Vladimir Poutine avait déjà, avant 2022, fait une “priorité” de l’exploitation de la voie maritime du Grand Nord, les autorités russes ont depuis validé un plan d’investissements d’environ 20 milliards d’euros jusqu’en 2035. Le président russe souhaite qu’au moins 130 millions de tonnes de marchandises soient transportées chaque année par la route arctique d’ici là.

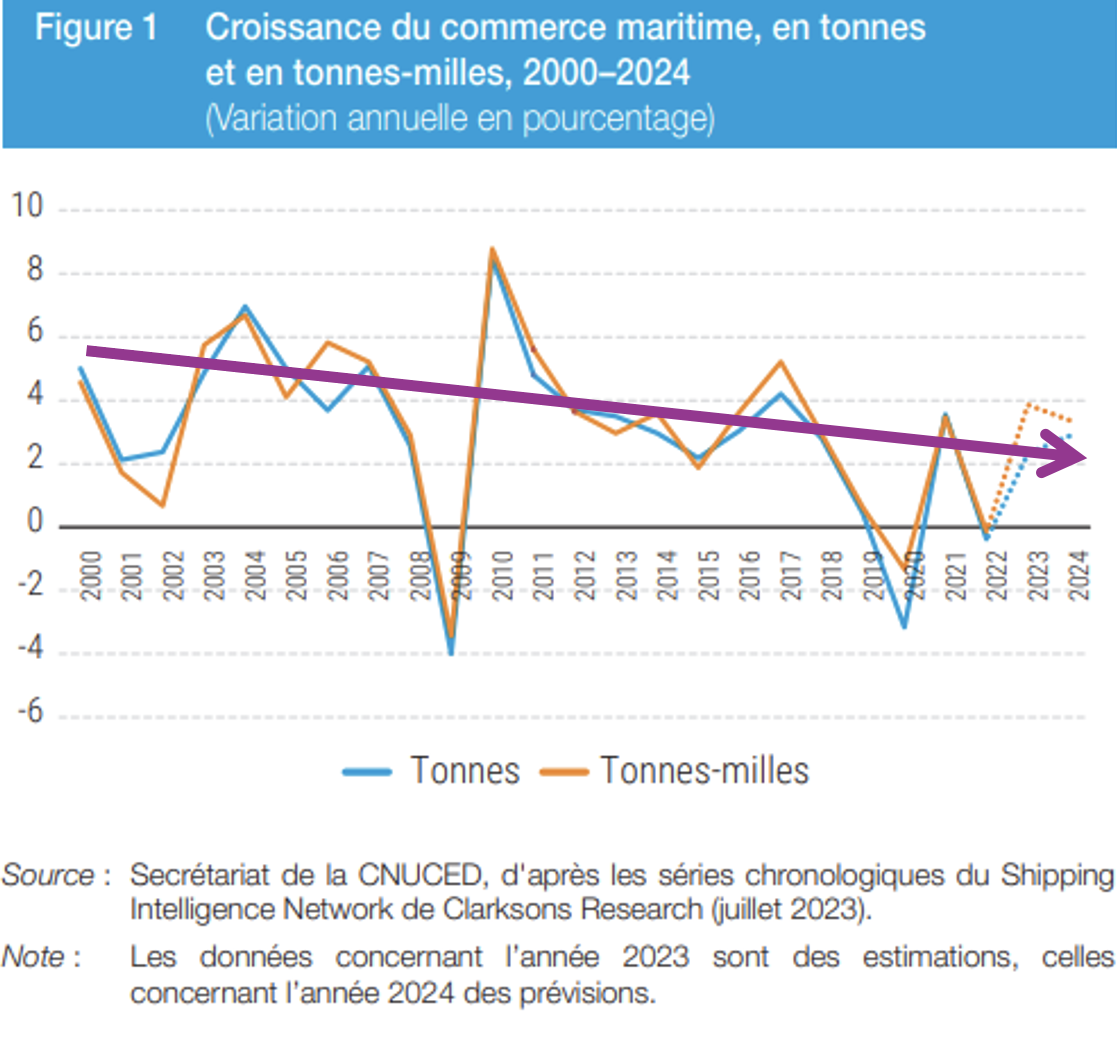

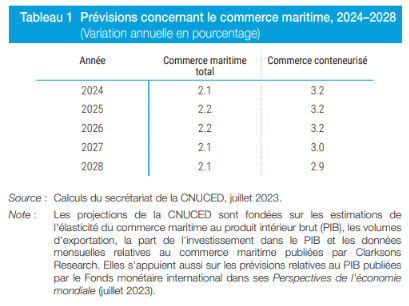

Dans un contexte où le tonnage total global de biens transporté par mer est en décroissance depuis 2010, l’échange de biens entre les pays continue de décroitre progressivement (rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement – 2023). L’enjeu de la décade à venir sera de réduire les distances parcourues et d’approvisionner correctement les destinations les plus consommatrices dans un délai compétitif. La raréfaction des ressources extractibles (énergies fossiles, minerais…) va accélérer la décroissance déjà enclenchée. Les pays vont contester l’usage des voies maritimes, aériennes et terrestres. Cette contestation sera doublée d’une contestation sur le contrôle des marchandises et des prix. On l’a vu lors des détournements de containers de masques chirurgicaux (pandémie de COVID 19 2029/2020) entre « pays amis » sur le papier.

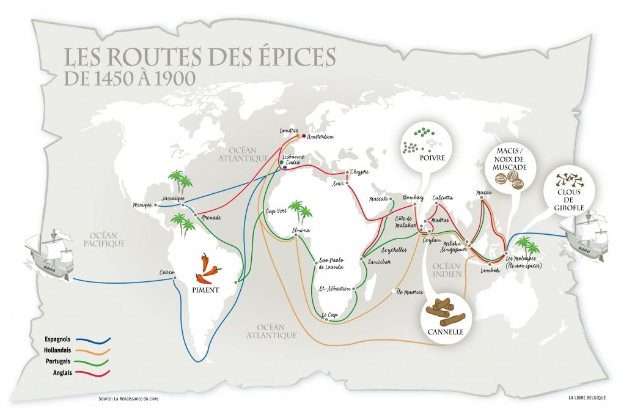

Au-delà des questions de souveraineté industrielle dont le monde entier a pris conscience, il reste la « sanctuarisation» des voies d’échanges, des routes, qu’elles soient terrestres, aériennes et maritimes. Deux pays ont déjà développé des stratégies presque analogues : La Russie dont nous venons de traiter l’exemple et la Chine avec les politiques de développement des nouvelles Routes de la Soie. Parmi les anciennes puissances, notamment maritimes, Portugal, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, France, Japon et Chine, seule cette dernière semble continuer à œuvrer pour conserver son avantage concurrentiel et stratégique.

La seconde puissance maritime au monde par le nombre km² de surface maritime contrôlés,

– nous avons nommé la France – pourrait-elle se doter d’une stratégie de « Route des Epices » couvrant toutes les mers et océans ? Les anciennes puissances maritimes comme le Portugal, l’Espagne et les Pays-Bas ou le Japon ne pourraient-elles pas en faire partie ? (Edgar Gnanou)